Moderne Luftreiniger verlieren bereits nach wenigen Wochen drastisch an Leistung, wenn ihre teuren HEPA-Filter durch Hausstaub, Tierhaare und Kochgerüche verstopfen. Ein intelligentes Vorfiltersystem aus haushaltsüblichen Materialien kann die Filterlebensdauer verdoppeln und dabei hunderte Euro an Folgekosten sparen.

Wissenschaftliche Studien belegen, dass HEPA-Filter nach etwa 1500 Betriebsstunden – das entspricht rund zwei Monaten Dauerbetrieb – ihre Effizienz um bis zu 50 Prozent verlieren. Professor Joachim Curtius von der Goethe-Universität Frankfurt konnte zwar nachweisen, dass intakte HEPA-Filter der Klasse H13 tatsächlich 90 Prozent aller Aerosole binnen 30 Minuten aus der Raumluft entfernen. Doch in der Praxis erreichen verstopfte Filter oft nur noch 45 bis 85 Prozent ihrer ursprünglichen Leistung. Das Problem liegt dabei selten am Gerät selbst, sondern an der fehlenden Abstufung der Filterstufen. Während Industrieanlagen seit Jahrzehnten mit mehrstufigen Vorfilter-Systemen arbeiten, müssen private Luftreiniger meist ohne ausreichenden Schutz für ihre teuren Hauptfilter auskommen.

HEPA-Filter im Haushaltsalltag: Warum teure Technik schnell versagt

Luftreiniger mit HEPA-Technologie (High Efficiency Particulate Air) sind darauf optimiert, mikroskopisch kleine Partikel wie Pollen, Viren oder Feinstaub zu erfassen. In kontrollierten Laborumgebungen funktioniert das hervorragend – das Fraunhofer IBP bestätigt Partikelreduzierungen von über 99 Prozent bei ordnungsgemäß gewarteten Systemen. Doch typische Haushalte konfrontieren diese Präzisionsfilter mit völlig anderen Herausforderungen: Tierhaare und abgestorbene Hautschuppen, Haushaltsstaub und Textilfasern, Kochdämpfe mit Fettpartikeln oder Asche aus Kaminöfen setzen sich zuerst an der Oberfläche des Hauptfilters fest. Diese groben Partikel verringern die Luftdurchlässigkeit und reduzieren sukzessive die Wirksamkeit des gesamten Geräts.

Besonders problematisch wird es bei Haushalten mit mehreren Staubquellen gleichzeitig. Ein einziger Fellwechsel beim Hund kann die feinen Poren des HEPA-Filters im Handumdrehen dichtsetzen. Raucher belasten ihre Geräte zusätzlich mit Teerpartikeln, die chemisch aggressiv sind und die Filterstruktur langfristig angreifen. Kochdämpfe enthalten oft fettige Partikel, die sich hartnäckig an den Filterfasern festsetzen und regelrechte Klebefallen für weiteren Schmutz bilden. Viele moderne Luftreiniger haben keinen separaten Vorfilter mehr – oder der eingesetzte Vorfilter ist kaum mehr als ein feines Kunststoffgitter, das nur gröbste Flusen aufhält.

Verstopfte Luftfilter: Wenn Effizienz dramatisch abnimmt

Die Physik hinter dem Filterverschleiß ist komplexer als viele Nutzer vermuten. HEPA-Filter funktionieren durch mehrere Mechanismen gleichzeitig: Große Partikel werden mechanisch abgefangen, mittelgroße durch Trägheit abgeschieden, und die allerkleinsten durch Diffusion eingefangen. Sobald sich jedoch eine Schmutzschicht auf der Filteroberfläche bildet, verändert sich das gesamte Strömungsverhalten der durchströmenden Luft. Wissenschaftliche Messungen zeigen, dass bereits eine dünne Staubschicht den Luftwiderstand um das Doppelte erhöhen kann.

Der Ventilator muss härter arbeiten, verbraucht deutlich mehr Energie und schafft dennoch weniger Luftumwälzung pro Stunde. In extremen Fällen kann ein völlig verstopfter Filter sogar dazu führen, dass der Motor überhitzt und das komplette Gerät ausfällt. Besonders kritisch wird es, wenn Feuchtigkeit ins Spiel kommt: Ein Filter, der über Wochen organische Partikel sammelt und dabei gelegentlich durch Wasserdampf aus Küche oder Badezimmer feucht wird, kann theoretisch zum Nährboden für unerwünschte Mikroorganismen werden.

Vorfiltersystem aus Haushalts-Materialien: So schützt du teure HEPA-Filter

Der effiziente Schutz des Hauptfilters beginnt mit einer einfachen Regel aus der professionellen Klimatechnik: Trenne grobe von feinen Partikeln, bevor sie den teuren Hauptfilter erreichen. Statt komplizierte Umbauten vorzunehmen, lässt sich ein wirksames Vorfiltersystem aus Materialien entwickeln, die in fast jedem Haushalt oder Baumarkt erhältlich sind. Die Grundidee der mehrstufigen Filtration ist in der Industrie seit Jahrzehnten bewährt – große Klimaanlagen arbeiten standardmäßig mit Vor-, Mittel- und Feinfiltern in Serie.

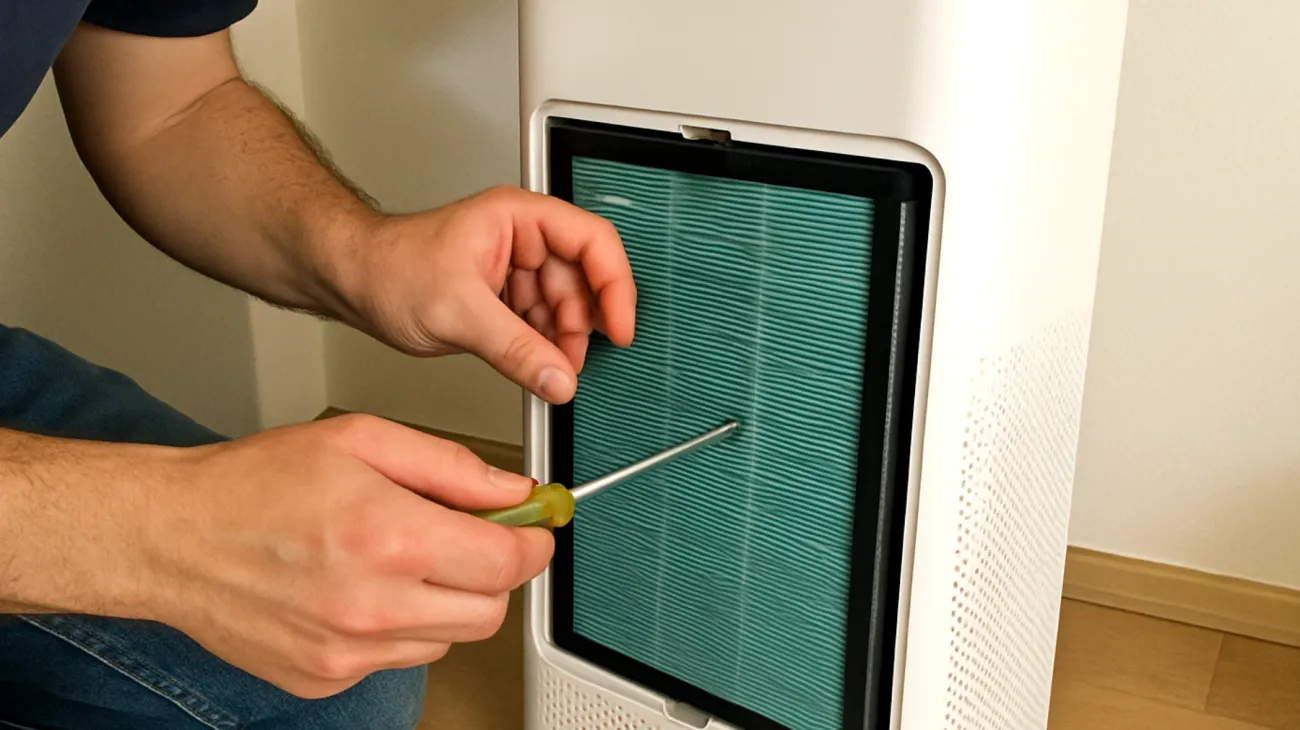

Besonders gut eignen sich Staubsaugerbeutel aus Vlies, da sie aus mehrlagigem Mikrofaser-Vlies bestehen, das für hohe Staubaufnahme optimiert ist und sich leicht zuschneiden lässt. Alternativ funktionieren auch Küchenabzugshauben-Filtermatten aus synthetischem Fasergewebe mit guter Luftdurchlässigkeit – sie filtern zuverlässig Fussel, Haare und Fettpartikel heraus. Die praktische Umsetzung ist denkbar einfach: Den Filter entsprechend der Ansaugfläche des Geräts zuschneiden, dabei an den Rändern 1-2 cm Überstand lassen und mit Klettband, elastischen Spanngummis oder Magnetclips direkt auf dem Ansauggitter befestigen. Wichtig ist, dass keine Luft an den Seiten vorbeiströmt.

Der Vorfilter sollte alle 3-4 Wochen ausgetauscht oder mit einem weichen Pinsel gereinigt werden. Werden die Matten steif oder stark verfärbt, ist ein Austausch unumgänglich. Die theoretischen Vorteile liegen auf der Hand: Der Vorfilter fängt die groben Partikel ab, bevor sie den teuren HEPA-Filter erreichen, wodurch dieser länger effizient arbeiten kann.

Wartungsstrategien für maximale Luftreiniger-Leistung

Professionelle Anwender in Bürogebäuden und Krankenhäusern haben über Jahre verschiedene Wartungsstrategien entwickelt, die sich teilweise auch im Privatbereich umsetzen lassen. Ein wichtiger Aspekt ist die regelmäßige Überwachung der Filterleistung durch die eingebauten Sensoren moderner Geräte. Diese messen den Luftwiderstand und warnen rechtzeitig vor notwendigen Filterwechseln – Warnsignale, die ernst genommen werden sollten, da ein verschleppter Filterwechsel die Gesamtleistung dauerhaft beeinträchtigen kann.

Eine weitere bewährte Strategie ist die intelligente Anpassung der Betriebszeiten an die tatsächliche Raumnutzung. Statt den Luftreiniger 24 Stunden täglich auf Höchststufe laufen zu lassen, kann eine durchdachte Steuerung die Belastung der Filter erheblich reduzieren. Während der Nachtstunden oder bei Abwesenheit reicht oft eine niedrigere Stufe, die weniger Luft umwälzt, aber auch weniger Verschmutzung auf den Filtern sammelt. Diese Methode verlängert nicht nur die Filterlebensdauer, sondern senkt auch den Energieverbrauch spürbar.

Kostenanalyse: Was Filterwechsel tatsächlich kosten

Die Folgekosten von Luftreinigern werden oft unterschätzt, obwohl sie die Anschaffungskosten über die Jahre deutlich übersteigen können. Während hochwertige Geräte zwischen 200 und 800 Euro kosten, summieren sich die Ausgaben für Ersatzfilter erheblich. Ein Original-HEPA-Filter für Markengeräte kostet typischerweise zwischen 30 und 60 Euro, je nach Gerätegröße und Filteraufbau. Bei normaler Nutzung in durchschnittlich belasteten Räumen muss dieser alle 6 bis 12 Monate gewechselt werden.

In stark belasteten Umgebungen – etwa bei Rauchern, Tierbesitzern oder in staubigen Gegenden – verkürzt sich dieser Rhythmus auf 3 bis 6 Monate. Hochgerechnet entstehen so jährliche Filterkosten zwischen 60 und 120 Euro im Normalfall, in belasteten Haushalten sogar 120 bis 240 Euro pro Jahr. Ein kostengünstiger Vorfilter aus Vlies oder Filtermatte kostet dagegen nur 1 bis 3 Euro pro Einheit und muss alle 3-4 Wochen gewechselt werden. Selbst bei großzügiger Rechnung entstehen so nur etwa 20 bis 30 Euro zusätzliche Kosten pro Jahr – die sich durch verlängerte Hauptfilter-Lebensdauer theoretisch mehrfach amortisieren.

Grenzen selbstgebauter Lösungen: Risiken und Realitätsprüfung

So verlockend DIY-Ansätze auch erscheinen mögen – sie haben durchaus ihre Grenzen und potenzielle Risiken. Ein kritischer Punkt ist die Luftdichtigkeit selbst angebrachter Vorfilter. Wenn Luft an den Rändern vorbeiströmt, kann sich die Filterwirkung sogar verschlechtern. Professionelle Filter sind präzise auf die Gehäuseabmessungen abgestimmt und mit speziellen Dichtungen versehen, die eine Umgehung verhindern. Selbstgebastelte Lösungen erreichen diese Präzision selten und können ungewollt das aerodynamisch optimierte Luftströmungsverhalten moderner Geräte beeinträchtigen.

Außerdem können unsachgemäß angebrachte Filter die Garantieansprüche gefährden. Obwohl externe Vorfilter theoretisch keine internen Bauteile verändern, könnten manche Hersteller Gewährleistungen ablehnen, wenn sie Modifikationen am Gerät feststellen. Wichtig ist daher eine sorgfältige Beobachtung der Geräteleistung nach jeder Änderung: Wird der Luftreiniger merklich lauter, wälzt weniger Luft um oder überhitzt sogar, sollten alle Modifikationen sofort rückgängig gemacht werden.

Professionelle Alternativen und Industrie-Standards

Statt selbstgebastelter Lösungen bieten einige Hersteller inzwischen nachrüstbare Vorfiltersysteme an, die speziell für ihre Geräte entwickelt wurden. Diese sind zwar teurer als DIY-Varianten, aber dafür passgenau konstruiert und ausgiebig getestet. Eine andere Herangehensweise ist die Anschaffung eines mehrstufigen Luftreinigers von vornherein. Professionelle Geräte haben oft bereits mehrere Filterstufen eingebaut: einen groben Vorfilter für Haare und Fasern, einen Mittelfilter für Staub und einen HEPA-Feinfilter für kleinste Partikel.

Für sehr stark belastete Räume existieren auch zentrale Luftreinigungsanlagen, die wie Klimaanlagen in das Lüftungssystem integriert werden. Diese Systeme arbeiten mit professionell gestaffelten Filtern und sind für Dauerbetrieb optimiert, kosten allerdings deutlich mehr in Anschaffung und Installation. Der Mehrpreis bei hochwertigen Geräten kann sich jedoch durch geringere Folgekosten und längere Lebensdauer durchaus amortisieren.

Praktische Empfehlungen für optimale Luftreinigung

Unabhängig von der gewählten Filterstrategie gibt es bewährte Grundregeln für den effizienten Betrieb von Luftreinigern im Alltag. Der Standort spielt eine entscheidende Rolle: Das Gerät sollte freistehen und nicht in Ecken oder hinter Möbeln versteckt werden, da eine zentrale Position im Raum optimale Luftzirkulation ermöglicht. Eine regelmäßige Sichtkontrolle der Filteroberfläche alle zwei Wochen zeigt schnell, ob übermäßige Verschmutzung vorliegt – Verfärbungen oder sichtbarer Staub sind eindeutige Warnsignale für anstehende Wartung.

Die Beobachtung der Geräteleistung gibt weitere wichtige Hinweise: Wird der Ventilator merklich lauter oder bewältigt die angegebene Raumgröße nicht mehr zuverlässig, ist meist ein Filterwechsel fällig. Gleichzeitig lohnt es sich, Staubquellen in der Umgebung zu reduzieren, wo immer möglich. Regelmäßiges Staubsaugen, das Absaugen von Polstermöbeln und die Minimierung staubfangender Textilien können die Filterbelastung deutlich verringern. Die vom Hersteller angegebenen Wechselintervalle sind meist konservativ kalkuliert, bieten aber eine verlässliche Orientierung für den Normalfall.

Die Realität zeigt: Ein Luftreiniger entfaltet seine volle Wirkung nur dann, wenn er als dynamisches System verstanden wird, das regelmäßige Aufmerksamkeit und Pflege benötigt. Wie die Studien von Professor Curtius und dem Fraunhofer IBP belegen, können HEPA-Filter tatsächlich 90 bis 99 Prozent der Schadstoffe aus der Raumluft entfernen – aber nur bei ordnungsgemäßer Wartung und funktionierenden Filtern. Erst wenn die Filtration als kontinuierlicher Prozess begriffen wird, wird ein Luftreiniger zur wirklichen Langzeitinvestition in gesunde Raumluft und rechtfertigt seine laufenden Betriebskosten durch messbar bessere Luftqualität.

Inhaltsverzeichnis